Zum 1. April 2024 traten neue Neuregelungen des Gesetzes zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung (AWBG) in Kraft, die auch die „Ausbildungsgarantie“ betreffen.

Förderberechtigt sind junge Menschen in Regionen „mit einer „erheblichen Unterversorgung“ an Ausbildungsplätzen. Die Feststellung einer „Unterversorgung an Ausbildungsplätzen“ soll durch die Agenturen für Arbeit unter Einbeziehung der Sozialpartner erfolgen, der Gesetzgeber legt dafür aber keine maßstabbildenden Indikatoren fest. Bei der Umsetzung der Ausbildungsgarantie ist die Bewerber-Stellen-Relation Leitindikator. Es können aber auch weitere Indikatoren hinzugezogen werden. Bereits im Gesetzgebungsverfahren 2023 hat das IAB zusammen mit der Statistik der BA einen Vorschlag zur Identifikation unterversorgter Regionen geliefert. Dieser wird jetzt aktualisiert.

Jahr: 2025

Kaum Fortschritte: Frauen besetzen immer noch weniger als jede dritte Spitzenposition

Frauen stellen fast die Hälfte aller Beschäftigten in der Privatwirtschaft, doch nur 29 Prozent der obersten Führungskräfte sind weiblich. Der Anteil hat sich seit über 20 Jahren um nur 4 Prozentpunkte erhöht. In Betrieben mit familienfreundlichen Maßnahmen ist der Anteil von Frauen in Spitzenpositionen stärker gestiegen als in Betrieben ohne solche Angebote – dennoch zeigt sich: Der Gender Leadership Gap bleibt bestehen. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), die auf dem IAB-Betriebspanel beruht.

Trotz hoher Qualifikation und hohem Bildungsniveau sind Frauen in Spitzenpositionen der Privatwirtschaft nach wie vor unterrepräsentiert. Im Jahr 2024 waren 29 Prozent der Positionen auf der obersten Führungsebene weiblich besetzt – deutlich weniger als ihr Anteil an allen Beschäftigten von 45 Prozent. Auf der zweiten Führungsebene liegt der Anteil mit 42 Prozent fast auf Beschäftigtenniveau. „Familienfreundliche Maßnahmen in Betrieben können helfen, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, ersetzen jedoch nicht öffentliche Angebote wie ausreichend Kinderbetreuungsplätze“, erklärt IAB-Forscher Michael Oberfichtner.

Deutlich besser schneiden ostdeutsche Betriebe ab: Hier liegt das Repräsentanzmaß für Frauen auf der obersten Führungsebene bei 0,72, in Westdeutschland nur bei 0,64. Das Repräsentanzmaß misst, wie stark Frauen entsprechend ihrem Anteil an allen Beschäftigten in Führungspositionen vertreten sind. Ein Wert von 1,0 bedeutet Gleichstellung, Werte unter 1 zeigen eine Unterrepräsentanz. Besonders stark vertreten sind Frauen in Führungspositionen im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Bildungsbereich.

Der Anteil der Betriebe, die Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie anbieten, ist seit 2016 von 32 auf 59 Prozent gestiegen. Am häufigsten werden flexible Arbeitszeiten angeboten, inzwischen in 56 Prozent der Betriebe. In diesen arbeiten 77 Prozent aller Beschäftigten. Unterstützung bei Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen bleibt dagegen selten. „Sorgearbeit wird noch immer überwiegend von Frauen übernommen. Betriebliche Unterstützung in diesen Bereichen ist daher ein wichtiger Baustein für mehr Gleichstellung in Führungspositionen“, so IAB-Forscherin Susanne Kohaut.

In Branchen, in denen familienfreundliche Maßnahmen bereits 2016 verbreitet waren, ist der Anteil weiblicher Führungskräfte seither stärker gestiegen. Dies gilt insbesondere für den Bereich Gesundheit und Soziales sowie für Interessenvertretungen und Verbände. „Familienfreundliche Arbeitsbedingungen sind längst kein reines Gleichstellungsthema mehr, sondern Wettbewerbsfaktor – gerade im Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte“, so IAB-Forscherin Iris Möller.

Dennoch bleiben Netzwerke familienfreundlicher Unternehmen die Ausnahme: Nur zwei Prozent der Betriebe sind Mitglied in einem solchen Zusammenschluss.

Die Studie ist abrufbar unter: https://doku.iab.de/kurzber/2025/kb2025-24.pdf.

Recent developments in Economics of Education

IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt zum ersten Mal seit Februar

Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sinkt im Oktober um 0,2 Punkte im Vergleich zum Vormonat, verbleibt mit 100,3 Punkten aber im leicht positiven Bereich. Das European Labour Market Barometer kann die neutrale Marke von 100 Punkten im Oktober nicht halten und sinkt auf 99,8 Punkte.

Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit in Deutschland verzeichnet ein kleines Minus von 0,1 Punkten, bleibt aber nach mehreren pessimistischen Jahren im Oktober mit 100,4 Punkten den dritten Monat in Folge im positiven Bereich. Die Beschäftigungskomponente sinkt um 0,3 Punkte im Vergleich zum Vormonat auf 100,2 Punkte im Oktober. Es ist daher bei der Beschäftigung keine anziehende Entwicklung zu erwarten. „Halb voll oder halb leer: Die Phase steigender Arbeitslosigkeit ist vorbei. Aber die Zeit steigender Beschäftigung auch“, erklärt Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB.

Das European Labour Market Barometer kann die neutrale Marke von 100 Punkten im Oktober nicht halten. Der Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen und des IAB fällt im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 99,8 Punkte. Sowohl die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit als auch die Beschäftigungskomponente sinken im Oktober leicht. „Seit die Energiekrise den Nach-Corona-Aufschwung beendet hat, kommen die Arbeitsmarktaussichten in Europa nicht mehr vom Fleck“, so Weber.

Datengrundlage

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein seit November 2008 bestehender Frühindikator, der auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen basiert.

Das European Labour Market Barometer ist ein monatlicher Frühindikator, der auf einer seit Juni 2018 gemeinsam von den 18 Arbeitsverwaltungen und dem IAB durchgeführten Befragung unter den lokalen oder regionalen Arbeitsagenturen der teilnehmenden Länder basiert. Dazu zählen: Belgien (Deutschsprachige Gemeinschaft, Wallonien), Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien und Zypern.

Während Komponente A des IAB-Arbeitsmarktbarometers und des European Labour Market Barometers die Entwicklung der saisonbereinigten Arbeitslosenzahlen für die nächsten drei Monate prognostiziert, dient Komponente B der Vorhersage der Beschäftigungsentwicklung. Der Mittelwert aus diesen beiden Komponenten „Arbeitslosigkeit“ und „Beschäftigung“ bildet den Gesamtwert der beiden Barometer. Dieser Indikator gibt damit einen Ausblick auf die Gesamtentwicklung des Arbeitsmarkts. Da das Saisonbereinigungsverfahren laufend aus den Entwicklungen der Vergangenheit lernt, kann es zu nachträglichen Revisionen kommen. Die Skala der Barometer reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung).

Zum Download stehen bereit:

- eine Zeitreihe des IAB-Arbeitsmarktbarometers einschließlich seiner Einzelkomponenten „Arbeitslosigkeit“ und „Beschäftigung“ unter www.iab.de/presse/abzeitreihe (xlsx).

- eine Grafik mit den aktuellen Werten des IAB-Arbeitsmarktbarometers und seiner Komponenten sowie eine Zeitreihengrafik unter https://iab.de/daten/iab-arbeitsmarktbarometer/.

Eine Zeitreihe des European Labour Market Barometer einschließlich seiner Einzelkomponenten für alle beteiligten Arbeitsverwaltungen ist unter www.iab.de/Presse/elmb-components (xlsx) abrufbar.

Mehr zum Europäischen Arbeitsmarktbarometer findet sich unter https://iab.de/en/daten/european-labour-market-barometer/. Weitere Information zum Arbeitskräfteknappheits-Index des IAB finden Sie unter https://iab.de/daten/arbeitskraefteknappheits-index/.

Job search Assistance for Vocational Students

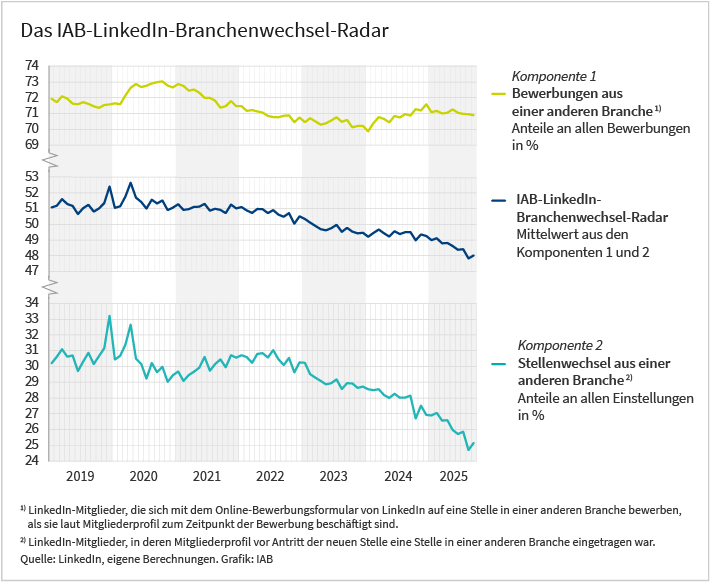

IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar

Das IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar bildet das aktuelle und künftige Wechselgeschehen am Arbeitsmarkt ab. Das Radar wird als Mittelwert aus zwei Komponenten berechnet:

- Wechsel heute: die aktuelle Quote von Stellenwechseln aus anderen Branchen und allen Einstellungen

- Wechsel morgen: die aktuelle Quote von Bewerbungen zwischen Branchen und allen Bewerbungen

Das IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar kann das Wechselverhalten nahezu in Echtzeit nachvollziehen. Zudem sind die Bewerbungen ein starker Prognoseindikator für künftige Wechsel. Die Veröffentlichung erfolgt halbjährlich.

Tabelle: Das IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar

Werte gerundet auf 2 Nachkommastellen

| Monat/Jahr | IAB-LinkedIn Branchenwechsel-Radar (Mittelwert aus Komponente 1 und 2) | Komponente 1: Bewerbungen aus einer anderen Branche, Anteile an allen Einstellungen in % | Komponente 2: Stellenwechsel aus einer anderen Branche, Anteile an allen Bewerbungen in % |

|---|---|---|---|

| 2019 Januar | 51,06 | 71,93 | 30,20 |

| 2019 Februar | 51,17 | 71,73 | 30,61 |

| 2019 März | 51,59 | 72,09 | 31,10 |

| 2019 April | 51,28 | 71,95 | 30,62 |

| 2019 Mai | 51,16 | 71,62 | 30,70 |

| 2019 Juni | 50,65 | 71,59 | 29,70 |

| 2019 Juli | 51,01 | 71,72 | 30,31 |

| 2019 August | 51,24 | 71,61 | 30,87 |

| 2019 September | 50,80 | 71,45 | 30,15 |

| 2019 Oktober | 51,01 | 71,36 | 30,66 |

| 2019 November | 51,35 | 71,54 | 31,15 |

| 2019 Dezember | 52,40 | 71,57 | 33,22 |

| 2020 Januar | 51,04 | 71,65 | 30,43 |

| 2020 Februar | 51,14 | 71,60 | 30,68 |

| 2020 März | 51,75 | 72,14 | 31,37 |

| 2020 April | 52,64 | 72,63 | 32,65 |

| 2020 Mai | 51,68 | 72,87 | 30,49 |

| 2020 Juni | 51,42 | 72,68 | 30,16 |

| 2020 Juli | 51,00 | 72,77 | 29,23 |

| 2020 August | 51,56 | 72,91 | 30,22 |

| 2020 September | 51,31 | 72,99 | 29,64 |

| 2020 Oktober | 51,51 | 73,04 | 29,98 |

| 2020 November | 50,90 | 72,78 | 29,03 |

| 2020 Dezember | 51,05 | 72,66 | 29,45 |

| 2021 Januar | 51,27 | 72,87 | 29,68 |

| 2021 Februar | 50,92 | 72,75 | 29,09 |

| 2021 März | 50,96 | 72,45 | 29,46 |

| 2021 April | 51,10 | 72,53 | 29,67 |

| 2021 Mai | 51,12 | 72,32 | 29,92 |

| 2021 Juni | 51,30 | 72,00 | 30,60 |

| 2021 Juli | 50,87 | 72,00 | 29,73 |

| 2021 August | 50,98 | 71,82 | 30,14 |

| 2021 September | 50,91 | 71,37 | 30,45 |

| 2021 Oktober | 50,70 | 71,47 | 29,94 |

| 2021 November | 51,25 | 71,79 | 30,71 |

| 2021 Dezember | 51,01 | 71,47 | 30,55 |

| 2022 Januar | 51,09 | 71,47 | 30,72 |

| 2022 Februar | 50,88 | 71,17 | 30,59 |

| 2022 März | 50,72 | 71,22 | 30,23 |

| 2022 April | 50,97 | 71,13 | 30,80 |

| 2022 Mai | 50,96 | 71,07 | 30,85 |

| 2022 Juni | 50,71 | 70,84 | 30,57 |

| 2022 Juli | 50,90 | 70,77 | 31,04 |

| 2022 August | 50,61 | 70,76 | 30,46 |

| 2022 September | 50,47 | 70,85 | 30,09 |

| 2022 Oktober | 50,71 | 70,89 | 30,54 |

| 2022 November | 50,04 | 70,45 | 29,62 |

| 2022 Dezember | 50,51 | 70,75 | 30,26 |

| 2023 Januar | 50,34 | 70,45 | 30,23 |

| 2023 Februar | 50,11 | 70,70 | 29,51 |

| 2023 März | 49,89 | 70,50 | 29,28 |

| 2023 April | 49,69 | 70,30 | 29,08 |

| 2023 Mai | 49,62 | 70,38 | 28,86 |

| 2023 Juni | 49,75 | 70,56 | 28,94 |

| 2023 Juli | 49,97 | 70,76 | 29,17 |

| 2023 August | 49,52 | 70,47 | 28,57 |

| 2023 September | 49,77 | 70,60 | 28,94 |

| 2023 Oktober | 49,53 | 70,13 | 28,93 |

| 2023 November | 49,42 | 70,21 | 28,64 |

| 2023 Dezember | 49,47 | 70,21 | 28,73 |

| 2024 Januar | 49,22 | 69,87 | 28,56 |

| 2024 Februar | 49,45 | 70,40 | 28,50 |

| 2024 März | 49,67 | 70,78 | 28,56 |

| 2024 April | 49,42 | 70,65 | 28,19 |

| 2024 Mai | 49,22 | 70,44 | 28,01 |

| 2024 Juni | 49,56 | 70,85 | 28,27 |

| 2024 Juli | 49,38 | 70,75 | 28,01 |

| 2024 August | 49,50 | 70,97 | 28,03 |

| 2024 September | 49,51 | 70,87 | 28,15 |

| 2024 Oktober | 48,99 | 71,28 | 26,70 |

| 2024 November | 49,36 | 71,20 | 27,52 |

| 2024 Dezember | 49,25 | 71,59 | 26,92 |

| 2025 Januar | 48,99 | 71,09 | 26,89 |

| 2025 Februar | 49,11 | 71,17 | 27,05 |

| 2025 März | 48,79 | 71,00 | 26,57 |

| 2025 April | 48,82 | 71,05 | 26,59 |

| 2025 Mai | 48,62 | 71,27 | 25,98 |

| 2025 Juni | 48,39 | 71,05 | 25,72 |

| 2025 Juli | 48,42 | 70,97 | 25,86 |

| 2025 August | 47,83 | 70,96 | 24,70 |

| 2025 September | 48,03 | 70,90 | 25,15 |

Quelle: LinkedIn, eigene Berechnungen.

Autoren

Trust as a Retention Tool in Voluntary Business Survey Panels: Learnings from the Federal Reserve Bank of Richmond

The Ins and Outs of Vacancies

Fast drei von vier Erwerbstätigen sagen: Wer mehr leistet, sollte auch mehr bekommen

Laut einer aktuellen IAB-Befragung erkennen zwar rund 70 Prozent der Befragten den hohen Nutzen sozialstaatlicher Leistungen prinzipiell an, knapp zwei Drittel halten aber auch die damit verbundenen Kosten für ein Problem. Eine knappe Mehrheit, darunter viele Menschen mit niedrigem Einkommen, glaubt zudem, dass Sozialleistungen „faul machen“. Das zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Insgesamt teilen über 70 Prozent der Befragten die Auffassung, dass Sozialleistungen ihren vorgesehenen Zweck erfüllen, nur etwa 30 Prozent stimmen dem nicht zu. Zugleich sehen 64 Prozent in Sozialleistungen eine zu hohe Belastung für Gesellschaft und Unternehmen. 40 Prozent der Befragten betrachten den Sozialstaat als ausgewogen: Sie sehen sowohl seinen hohen Nutzen als auch wesentliche Kosten des Systems. Moritz Kuhn von der Universität Mannheim fasst das Ergebnis so zusammen: „Für die meisten Befragten ist der Sozialstaat wie Sport – anstrengend, aber notwendig, um die Gesellschaft fit und stabil zu halten.“

Die Zustimmung zur Aussage „Sozialleistungen machen faul“ kann als Gradmesser für Probleme bei der Ausgestaltung des Sozialstaats dienen. Etwa jeder zweite Befragte stimmte der Aussage zu, dass staatliche Unterstützung „faul macht“ und dazu führt, dass Menschen sich in die sprichwörtliche „soziale Hängematte“ legen. Unter den Geringverdienern – also Personen im unteren Viertel der Einkommensverteilung – signalisieren 64 Prozent ihre Zustimmung. Aber auch unter Erwerbstätigen, die ergänzend zu ihrem Einkommen Leistungen erhalten, stimmt jede zweite Person dieser Aussage zu. Das zeigt, dass auch Personen, die regelmäßig eigene Erfahrungen mit dem Sozialsystem machen, kritisch auf den Sozialstaat schauen. „Gerade wer trotz Arbeit nur wenig verdient, erlebt das Spannungsfeld zwischen Arbeit und Absicherung besonders deutlich. Und bei diesen Menschen ist in unseren Daten auch das Bedürfnis nach Leistungsgerechtigkeit besonders hoch“, so der IAB Forscher Jens Stegmaier.

Insgesamt genießt das Leistungsprinzip in Deutschland eine hohe Akzeptanz: Ungefähr drei von vier Erwerbstätigen sind der Meinung: Wer mehr leistet, sollte auch mehr bekommen. Selbst unter Beziehenden von Arbeitslosen- und Bürgergeld wird Leistungsgerechtigkeit mehrheitlich befürwortet, obwohl die Bedarfsorientierung ebenfalls als wichtiges Merkmal einer gerechten Gesellschaft erachtet wird. „Die Ergebnisse legen nahe, dass Reformen dann Zustimmung finden, wenn sie den Sozialstaat sichern und Leistung belohnt wird – gerade bei Menschen mit niedrigen Einkommen scheint es am letzten Punkt heute Zweifel zu geben“, so IAB-Forscher Jonas A. Weik.

Die Studie beruht auf Daten der IAB-Online-Personenbefragung „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (IAB-OPAL). Die Auswertungen beziehen sich auf die Antworten von über 5.000 erwerbstätige Personen in Voll- und Teilzeit sowie Personen im Leistungsbezug zwischen 18 und 65 Jahren teil. Die Studie ist online abrufbar im IAB-Forum: https://iab-forum.de/breite-zustimmung-zum-sozialstaat-leistung-soll-sich-aber-lohnen/

325.000 Arbeitskräfte waren laut Betrieben in den letzten drei Jahren zusätzlich nötig, um die gewachsene Bürokratie zu bewältigen

14 Prozent der Betriebe in Deutschland bewerten ihre bürokratische Belastung im Jahr 2025 als sehr hoch. 2022 lag dieser Wert noch bei 4 Prozent. Jeder zehnte Betrieb hat in den letzten drei Jahren zudem mehr Personal eingestellt, um gesetzliche Vorgaben und Dokumentationspflichten zu erfüllen. Das entspricht 325.000 zusätzlich eingestellten Personen. Das zeigt eine am Montag veröffentlichte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Je 30 Prozent der Großbetriebe mit mindestens 250 Beschäftigten und der mittelgroßen Betriebe mit 50 bis 249 Beschäftigten geben an, seit 2022 zusätzliches Personal für Verwaltungsaufgaben rekrutiert zu haben. Demgegenüber stellten nach eigenen Angaben 16 Prozent der Betriebe mit 10 bis 49 Beschäftigten und 7 Prozent der Kleinstbetriebe mit weniger als 10 Beschäftigten mehr Personal ein, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.

Im Bereich Energieversorgung berichtet jeder fünfte Betrieb von zusäzlichem bürokratiebedingten Personalaufbau, gefolgt von Öffentlicher Verwaltung/Verteidigung/Sozialversicherung mit 19 Prozent sowie Erziehung und Unterricht mit 17 Prozent. In den Branchen sonstige Dienstleistungen, Kunst/Unterhaltung/Erholung sowie Information und Kommunikation ist dies am seltensten der Fall.

„Der Beschäftigungszuwachs zur Bewältigung der gestiegenen Bürokratie umfasst nur einen Teil der zusätzlichen Kosten, die von den Unternehmen getragen werden müssen“, erklärt IAB-Forscher André Diegmann. Insgesamt beklagen 80 Prozent der Betriebe höhere Kosten als Folge von gestiegener Bürokratie. Dies übersetzt sich zum Teil in einen Verlust der Produktivität, der von 55 Prozent der Betriebe berichtet wird. Weitere 19 Prozent der Betriebe geben Wettbewerbsnachteile an und 16 Prozent — insbesondere Großbetriebe — sehen in den gestiegenen Aufwendungen auch eine Hürde für Innovationen.

Zwei Drittel der Betriebe nennen die Datenschutzgrundverordnung als häufigste bürokratische Belastung. Mit deutlichem Abstand folgen die EU-Verordnungen zur IT-Sicherheit mit 32 Prozent sowie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz mit 14 Prozent. „Eine sinnvolle Möglichkeit wäre es, zukünftige Gesetze und Verordnungen zunächst befristet einzusetzen und mit einem ergebnisoffenen Prüfauftrag zu verbinden. Mit diesem Verfallsdatum könnte die Politik auf Basis dieser Ergebnisse die weitere Gültigkeit oder Ausgestaltung der Regelungen anpassen“, so IAB-Forscher Alexander Kubis.

Die Studie basiert auf der IAB-Stellenerhebung, einer regelmäßigen Betriebsbefragung. Im ersten Quartal 2025 liegen für 9.209 Betriebe Angaben zu ihrer bürokratischen Belastung vor. Die Studie ist online abrufbar unter: https://iab-forum.de/die-betriebe-mussten-in-den-letzten-drei-jahren-325-000-arbeitskraefte-zusaetzlich-einstellen-um-die-gewachsene-buerokratie-zu-bewaeltigen