Jahr: 2023

IAB-Arbeitsmarktbarometer fällt unter 100

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im September im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Punkte. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) steht nun mit 99,8 Punkten unter der neutralen Marke von 100 und erreicht damit den niedrigsten Wert seit dem Corona-Jahr 2020. Das European Labour Market Barometer sinkt zum vierten Mal in Folge. Mit einem Minus von 0,4 Punkten entfernt es sich im September mit 99,3 Punkten noch stärker von der Marke von 100.

Seit April ist das IAB-Arbeitsmarktbarometer im stetigen Abwärtstrend: „Die Arbeitsmarktaussichten sind etwas schwächer als Ende 2012 in der Eurokrise, der letzten Rezession vor Corona“, erklärt Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“.

Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit sinkt im September zum fünften Mal in Folge und steht nach einem Minus von 0,4 Punkten inzwischen bei 97,0 Punkten. Sie liegt damit klar unter der neutralen Marke von 100,0 Punkten, was eine weitere Zunahme der Arbeitslosigkeit erwarten lässt. Die Beschäftigungskomponente fällt im September um 1,0 Punkte auf 102,6 Punkte. „Die Arbeitsagenturen erwarten, dass die Beschäftigungszuwächse deutlich geringer werden. Von einem Einknicken gehen sie aber weiterhin nicht aus. Und trotz allem: Die Beschäftigung in Deutschland liegt noch immer auf Rekordstand“, berichtet Weber.

Das European Labour Market Barometer fällt im September weiter unter die Marke von 100 Punkten. Es verzeichnet einen Rückgang um 0,4 Punkte gegenüber dem August und liegt im September bei 99,3 Punkten. Das europäische Barometer steht damit etwas unter dem deutschen Barometer, es ist aber auch von einem weniger hohem Niveau gefallen. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit fällt um 0,4 Punkte auf aktuell 97,4 Punkte, was eine weiter steigende Arbeitslosigkeit signalisiert. Die Komponente zur Vorhersage der Beschäftigung liegt im September bei 101,1 Punkten, 0,5 Punkte niedriger als im Vormonat. Die Beschäftigungsaussichten liegen damit noch im grünen Bereich, die Einschätzungen werden aber verhaltener. In den meisten teilnehmenden Ländern Europas trüben sich die Aussichten im September ein. „Quer durch Europa schwächen sich die Arbeitsmarktaussichten ab. Die öffentlichen Arbeitsmarktservices sehen die Folgen der schwierigen wirtschaftlichen Situation“, so Weber.

Datengrundlage

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein seit November 2008 bestehender Frühindikator, der auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen basiert.

Das European Labour Market Barometer ist ein monatlicher Frühindikator, der auf einer seit Juni 2018 gemeinsam von den 17 Arbeitsverwaltungen und dem IAB durchgeführten Befragung unter den lokalen oder regionalen Arbeitsagenturen der teilnehmenden Länder basiert. Dazu zählen: Belgien (Deutschsprachige Gemeinschaft, Wallonien), Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Island, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, die Schweiz, Tschechien und Zypern.

Während Komponente A des IAB-Arbeitsmarktbarometers und des European Labor Market Barometers die Entwicklung der saisonbereinigten Arbeitslosenzahlen für die nächsten drei Monate prognostiziert, dient Komponente B der Vorhersage der Beschäftigungsentwicklung. Der Mittelwert aus den Komponenten „Arbeitslosigkeit“ und „Beschäftigung“ bildet den Gesamtwert der beiden Barometer. Dieser Indikator gibt damit einen Ausblick auf die Gesamtentwicklung des Arbeitsmarkts. Da das Saisonbereinigungsverfahren laufend aus den Entwicklungen der Vergangenheit lernt, kann es zu nachträglichen Revisionen kommen. Die Skala des IAB-Arbeitsmarktbarometers reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung).

Zum Download stehen bereit:

- eine Zeitreihe des IAB-Arbeitsmarktbarometers einschließlich seiner Einzelkomponenten „Arbeitslosigkeit“ und „Beschäftigung“ unter www.iab.de/presse/abzeitreihe (xlsx).

- eine Grafik mit den aktuellen Werten des IAB-Arbeitsmarktbarometers und seiner Komponenten sowie eine Zeitreihengrafik unter https://iab.de/daten/iab-arbeitsmarktbarometer-2/.

Eine Zeitreihe des European Labour Market Barometer einschließlich seiner Einzelkomponenten für alle 18 beteiligten Arbeitsverwaltungen ist unter www.iab.de/Presse/elmb-components (xlsx) abrufbar.

Mehr zum Europäischen Arbeitsmarktbarometer findet sich unter https://iab.de/en/daten/european-labour-market-barometer/.

Weitere Information zum Arbeitskräfteknappheits-Index des IAB finden Sie unter https://iab.de/daten/arbeitskraefteknappheits-index/

Big Data and Start-up Performance

Konjunkturflaute dämpft Arbeitsmarkt

Die hohe Inflation, steigende Zinsen sowie eine schwache Auslandsnachfrage haben die wirtschaftliche Entwicklung gedämpft. Die Zahl der Arbeitslosen wird um 190.000 in 2023 und um 60.000 Personen in 2024 zunehmen. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten IAB-Prognose für die Jahre 2023 und 2024 hervor. Die Jobchancen von Arbeitslosen sind derzeit so niedrig wie zu Corona-Zeiten. Entsprechend liegt die Langzeitarbeitslosigkeit deutlich über dem Vor-Corona-Niveau.

Insgesamt erwarten die Forschenden für 2023 einen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -0,6 Prozent, für 2024 ein Wachstum von 1,1 Prozent. Die Erholung setzt voraus, dass die Inflation deutlich sinkt. „Der Wirtschaftsabschwung hat sich in Deutschland festgesetzt. Das macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar, gemessen an der schwachen Konjunktur hält er sich aber vergleichsweise gut“, erläutert Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“.

Im Jahresdurchschnitt 2023 dürfte die Zahl der Erwerbstätigen laut IAB-Prognose trotz des aktuellen Dämpfers um 310.000 Personen höher liegen als noch im Vorjahr. Für 2024 wird mit einem nochmaligen Anstieg um 160.000 Personen gerechnet. Ebenfalls ansteigen wird laut Prognose die Zahl sozialversicherungspflichtig beschäftigter Personen. Aufgrund der schwachen Wirtschaftsentwicklung und der Knappheit an Arbeitskräften rechnet das IAB für 2023 mit einem vergleichsweise geringen Anstieg von 250.000 Personen auf 34,76 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Im Vergleich zu 2022 reduziert sich der Beschäftigungszuwachs um mehr als die Hälfte. Mit der wirtschaftlichen Erholung wird zwar auch der Aufwärtstrend wieder stärker zur Geltung kommen. Wegen einer relativ schwachen Startposition aus dem laufenden Jahr ergibt die Prognose für 2024 aber nur ein Wachstum von 130.000 auf dann 34,89 Millionen Personen.

Den höchsten Beschäftigungszuwachs mit jeweils 100.000 zusätzlichen Stellen im Jahr 2023 und 60.000 Stellen im darauffolgenden Jahr erwarten die Forschenden in den Bereichen Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit. In der Land- und Forstwirtschaft sowie im Baugewerbe rechnet das IAB mit leichten Rückgängen.

Das Erwerbspersonenpotenzial dürfte 2023 um rund 410.000 kräftig wachsen. Für das Jahr 2024 ist mit einem weiteren Wachstum von 90.000 Personen zu rechnen.

„Die Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung steht angesichts der konjunkturellen Schwäche, tiefgreifender Transformationen und der Arbeitskräfteknappheit vor großen Herausforderungen. Es braucht daher ein umfassendes Transformationsprogramm“, erklärt IAB-Ökonom Weber. Dabei gehe es um Investitionsförderung, Infrastruktur, Kompetenzentwicklung und Datenpolitik, ebenso wie um eine umfassende Fachkräftesicherung.

Die IAB-Prognose ist abrufbar unter: https://doku.iab.de/kurzber/2023/kb2023-18.pdf . Ein begleitendes Interview zur Prognose finden Sie hier: https://www.iab-forum.de/der-wirtschaftsabschwung-hat-sich-in-deutschland-festgesetzt.

Climate Change, Migration, and Inequality

Arbeitsvolumen im zweiten Quartal 2023 erreicht erstmals wieder das Vorkrisenniveau

Das Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,8 Prozent auf 14,6 Milliarden Stunden. Es erreicht damit erstmals wieder den Vor-Corona-Stand des zweiten Quartals 2019. Ursächlich hierfür ist ein neuer Höchststand der Erwerbstätigkeit in einem Frühling. Dies geht aus der am Dienstag veröffentlichten Arbeitszeitrechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor.

„Trotz Energiekrise und Konjunkturflaute, noch nie haben die Beschäftigten in einem Frühlingsquartal so viel gearbeitet“, berichtet Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“.

Die Arbeitszeit je erwerbstätiger Person blieb mit 319,1 Stunden fast konstant gegenüber dem Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorquartal stieg sie saison- und kalenderbereinigt aber um 0,6 Prozent. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im 2. Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,7 Prozent auf 45,9 Millionen Personen. Damit wurde ein neuer Rekord erreicht, allerdings flachte der Anstieg der Erwerbstätigkeit zuletzt ab.

Die Teilzeitquote nahm gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,2 Prozentpunkte zu und lag im 2. Quartal 2023 bei 39,1 Prozent. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten stieg mit 1,4 Prozent dabei deutlich stärker als die der Vollzeitbeschäftigten mit 0,5 Prozent. Dies liegt auch an einem Beschäftigungszuwachs gerade in Branchen mit einem hohen Teilzeitanteil wie dem Gastgewerbe oder dem Bereich Erziehung und Unterricht.

Gegenüber dem Vorjahresquartal gingen die bezahlten und unbezahlten Überstunden zurück. Im Durchschnitt waren es 3,2 bezahlte und 4,7 unbezahlte Überstunden je beschäftigten*er Arbeitnehmer*in im 2. Quartal 2023. „Die Kurzarbeit ist wieder auf Normalniveau angekommen, aber Überstunden werden seit Corona deutlich weniger geleistet“, so Weber.

Der Krankenstand lag im 2. Quartal 2023 mit rund 5 Prozent nur leicht unter dem sehr hohen Niveau des Vorjahresquartals mit 5,3 Prozent. Hauptgrund für den nach wie vor hohen Krankenstand waren vor allem Atemwegsinfekte und Erkältungskrankheiten.

Eine Tabelle zur Entwicklung der Arbeitszeit steht im Internet unter https://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/tab-az2302.xlsx zur Verfügung.

Eine lange Zeitreihe mit den Quartals- und Jahreszahlen ab 1991 ist unter https://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/AZ_Komponenten.xlsx abrufbar.

The costs and benefits of work after the retirement

IAB-Arbeitsmarktbarometer fällt auf den niedrigsten Stand seit 2020

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer fällt im August im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) steht nun mit 100,5 Punkten nur knapp über der neutralen Marke von 100 und auf dem tiefsten Stand seit 2020. Das European Labour Market Barometer sinkt zum ersten Mal in diesem Jahr unter die Marke von 100 und liegt im August bei 99,7 Punkten.

„Der Wirtschaftsabschwung hat sich in Deutschland festgesetzt - mittlerweile hinterlässt das auch Spuren am Arbeitsmarkt“, erklärt Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“. Das Barometer liegt im August insgesamt nur noch knapp über der neutralen Marke von 100 – die Aussichten werden also zunehmend verhalten. Insbesondere wird eine steigende Arbeitslosigkeit erwartet: Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit fällt um 0,6 Punkte auf 97,5 Punkte. Die Beschäftigungskomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers sinkt im August zum vierten Mal in Folge. Nach einem Rückgang von 0,5 Punkten liegt sie nun bei 103,5 Punkten. Auch wenn weiterhin steigende Beschäftigung erwartet wird, so sind dennoch auch hier die Erwartungen nicht mehr ganz so optimistisch. „Halb leer oder halb voll? Der Arbeitsmarkt ist in Mitleidenschaft gezogen, steht aber immer noch deutlich besser da als die Konjunktur“, schätzt Weber die Situation ein.

Das European Labour Market Barometer dagegen unterschreitet zum ersten Mal in diesem Jahr die neutrale Marke von 100 Punkten. Es verzeichnet ein Rückgang um 1,0 Punkte gegenüber dem Juli und liegt im August bei 99,7 Punkten. Das liegt insbesondere an der Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit, die im August deutlich um 1,2 Punkte sinkt. Sie befindet sich nun mit 97,9 Punkten auf dem tiefsten Stand seit 2020 und zeigt steigende Arbeitslosigkeit an. Die Komponente zur Vorhersage der Beschäftigung fällt um 0,7 Punkte auf derzeit 101,5 Punkte. Die Beschäftigungsaussichten liegen damit noch im grünen Bereich, die Einschätzungen werden aber verhaltener. In den meisten teilnehmenden Ländern Europas trüben sich die Aussichten im August ein, teils sogar sehr deutlich. „Lange schlugen sich die europäischen Arbeitsmärkte gut in den Krisenzeiten. Aber jetzt wird es langsam Zeit für eine wirtschaftliche Trendwende“, so Weber.

Datengrundlage

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein seit November 2008 bestehender Frühindikator, der auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen basiert.

Das European Labour Market Barometer ist ein monatlicher Frühindikator, der auf einer seit Juni 2018 gemeinsam von den 17 Arbeitsverwaltungen und dem IAB durchgeführten Befragung unter den lokalen oder regionalen Arbeitsagenturen der teilnehmenden Länder basiert. Dazu zählen: Belgien (Deutschsprachige Gemeinschaft, Wallonien), Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Island, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, die Schweiz, Tschechien und Zypern.

Während Komponente A des IAB-Arbeitsmarktbarometers und des European Labor Market Barometers die Entwicklung der saisonbereinigten Arbeitslosenzahlen für die nächsten drei Monate prognostiziert, dient Komponente B der Vorhersage der Beschäftigungsentwicklung. Der Mittelwert aus den Komponenten „Arbeitslosigkeit“ und „Beschäftigung“ bildet den Gesamtwert der beiden Barometer. Dieser Indikator gibt damit einen Ausblick auf die Gesamtentwicklung des Arbeitsmarkts. Da das Saisonbereinigungsverfahren laufend aus den Entwicklungen der Vergangenheit lernt, kann es zu nachträglichen Revisionen kommen. Die Skala des IAB-Arbeitsmarktbarometers reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung).

Zum Download stehen bereit:

- eine Zeitreihe des IAB-Arbeitsmarktbarometers einschließlich seiner Einzelkomponenten „Arbeitslosigkeit“ und „Beschäftigung“ unter www.iab.de/presse/abzeitreihe (xlsx).

- eine Grafik mit den aktuellen Werten des IAB-Arbeitsmarktbarometers und seiner Komponenten sowie eine Zeitreihengrafik unter https://iab.de/daten/iab-arbeitsmarktbarometer-2/.

Eine Zeitreihe des European Labour Market Barometer einschließlich seiner Einzelkomponenten für alle 18 beteiligten Arbeitsverwaltungen ist unter www.iab.de/Presse/elmb-components (xlsx) abrufbar.

Mehr zum Europäischen Arbeitsmarktbarometer findet sich unter https://iab.de/en/daten/european-labour-market-barometer/. Weitere Information zum Arbeitskräfteknappheits-Index des IAB finden Sie unter https://iab.de/daten/arbeitskraefteknappheits-index/

In Betrieben mit Gleichstellungsmaßnahmen ist der Gender Pay Gap kleiner

Die Einführung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern geht mit einer Verringerung des Gender Pay Gaps bei Vollzeitbeschäftigten einher. Jede zusätzliche Maßnahme in einem Betrieb hängt mit einem um durchschnittlich 2,5 Prozentpunkte geringeren Gender Pay Gap zusammen. Das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) vom Dienstag hervor. Dieser Effekt besteht allerdings nur in Westdeutschland.

Die IAB-Forscher haben in der Studie untersucht, wie sich Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung auf die Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern im Betrieb ausgewirkt haben. Zu diesen Maßnahmen zählen unter anderem betriebliche Kinderbetreuungsangebote sowie die gezielte Förderung des weiblichen Nachwuchses, beispielsweise durch ein Mentoringprogramm. IAB-Forscher Florian Zimmermann erklärt: „Diese Maßnahmen können zu einer Reduktion des Gender Pay Gaps beitragen, indem Frauen im Betrieb beispielsweise flexibler arbeiten können oder häufiger befördert werden.“

Die Forscher betonen, dass alle untersuchten Maßnahmen zu einer Verringerung des Gender Pay Gaps beitragen. „Eine öffentliche Förderung von freiwilligen betrieblichen Maßnahmen könnte empfehlenswert sein, um die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern am Arbeitsmarkt zu reduzieren“, sagt Matthias Collischon, Forscher am IAB. Die Studie beruht auf Daten des IAB-Betriebspanels und ist abrufbar unter: https://doku.iab.de/kurzber/2023/kb2023-17.pdf

Ein Vorschlag zur Identifikation einer regionalen Unterversorgung an Ausbildungsplätzen

1. Einleitung

Im Rahmen der Vorbereitungen eines Konzepts zur Ausgestaltung der im Koalitionsvertrag beschlossenen Ausbildungsgarantie werden im Folgenden ausgewählte Indikatoren vorgestellt, die helfen sollen, Regionen (hier Agenturbezirke) mit einer „erheblichen Unterversorgung“ an Ausbildungsplätzen zu identifizieren.

Der Ausbildungsmarkt (Berufsbildungsgesetz und Gesetz zur Ordnung des Handwerks) hat sich in den vergangenen Jahren aus Sicht der Ausbildungsplatzsuchenden sehr positiv entwickelt. Den Jugendlichen stehen heute deutlich mehr Lehrstellen zur Verfügung als noch in der Vergangenheit. Zugleich bewegt sich die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge seit 2020 im Kontext der Corona-Krise auf historisch niedrigem Niveau. Aber bereits in den Jahren vor der Corona-Pandemie war die Zahl der Vertragsabschlüsse rückläufig. Vielfach suchen Ausbildungsbetriebe mittlerweile händeringend Auszubildende.

Der Anteil der bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierten Bewerber*innen an allen institutionell erfassten Ausbildungsinteressierten im Jahr 2021 lag bei gut 60 Prozent (dieser Anteil kann grob als rechnerischer Einschaltungsgrad interpretiert werden; vgl. Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2022, Bonn 2022, Abschnitt A 1.1.3, S. 25 f.). Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass die Quote regional und mit den jeweiligen Verhältnissen am Ausbildungsmarkt korreliert. Bei wachsendem Angebotsüberhang nutzen Betriebe die Ausbildungsvermittlung früher und häufiger, die Jugendlichen jedoch später bzw. seltener. Bei einem Nachfrageüberhang verhält es sich umgekehrt (siehe Definition Einschaltungsgrad: BA Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, März 2023, S. 46 f.). Aufgrund der zunehmenden Schwierigkeiten bei der Besetzung ist derzeit die Registrierungsquote durch die Betriebe hoch und die der Jugendlichen tendenziell rückläufig.

Neben einer dualen Berufsausbildung stellt der Erwerb eines Berufsabschlusses im Schulberufssystem (nach bundes- oder landesrechtlichen Bestimmungen geregelt) die zweite Säule der nicht-akademischen Berufsausbildung dar. 2021 starteten bundesweit von allen Berufsausbildungsanfänger*innen 65 Prozent in eine duale Ausbildung und 35 Prozent in eine schulische Ausbildung (vgl. Integrierte Ausbildungsberichterstattung 2021; BIBB Berufsbildungsbericht 2022, S. 38.). Dabei variiert das Verhältnis von dualer Ausbildung zu vollzeitschulischer Ausbildung regional erheblich (Berlin: 51 zu 49 %; Bayern: 69 zu 31 %). Vor dem Hintergrund der Fachkräftesicherung stellen somit auch die vollzeitschulischen Ausbildungsgänge ein weiteres wichtiges Angebot für Ausbildungssuchende dar. In der Ausbildungsberichterstattung liegt das Hauptaugenmerk jedoch auf Ausbildungen im dualen System, der Bereich der Fachschulausbildungen wird hingegen nur als realisierte Ausbildungen abgebildet, weil Daten zu Ausbildungssuchenden nicht systematisch erhoben werden. Schwierigkeiten der Fachkräftesicherung zeigen sich aber auch in Berufen, die in der vollzeitschulischen Ausbildung erlernt werden, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Erziehung und Soziales.

2. Ausgewählte Indikatoren

Komplexe Sachverhalte, mit denen wir es beim Thema „Ausbildung“ zu tun haben, können nicht mit einem einzigen Indikator gemessen werden. Die Vielschichtigkeit des Konzepts wird daher mit Hilfe von mehreren Indikatoren abgebildet. Für die Einschätzung der regionalen Ausbildungsstellenlage wurden fünf Indikatoren ausgewählt (Abbildung 1 bis 5). Gemessen werden die Indikatoren auf der Ebene der Arbeitsagenturbezirke. Berlin wird mit seinen drei Agenturbezirken als Gesamtregion Berlin zusammengefasst. Die Indikatoren 1 bis 3 (Bewerber-Stellen-Relation, Verhältnis betriebliches Ausbildungsangebot zu Schulabgänger*innen, Verhältnis der noch suchenden Bewerber*innen zu unbesetzten Stellen) dienen der Darstellung der regionalen Unterschiede der Angebots- und Nachfragesituation auf dem Ausbildungsstellenmarkt im engeren Sinne. Die Indikatoren 4 und 5 (spezifische Arbeitslosenquote der arbeitslosen Jugendlichen ohne Berufsabschluss, Pendlersaldo von Auszubildenden) sind als übergeordnete Indikatoren zu verstehen, um die regionalen Disparitäten auf dem Ausbildungsstellenmarkt um diese relevanten Aspekte zu ergänzen.

2.1. Hauptindikatoren

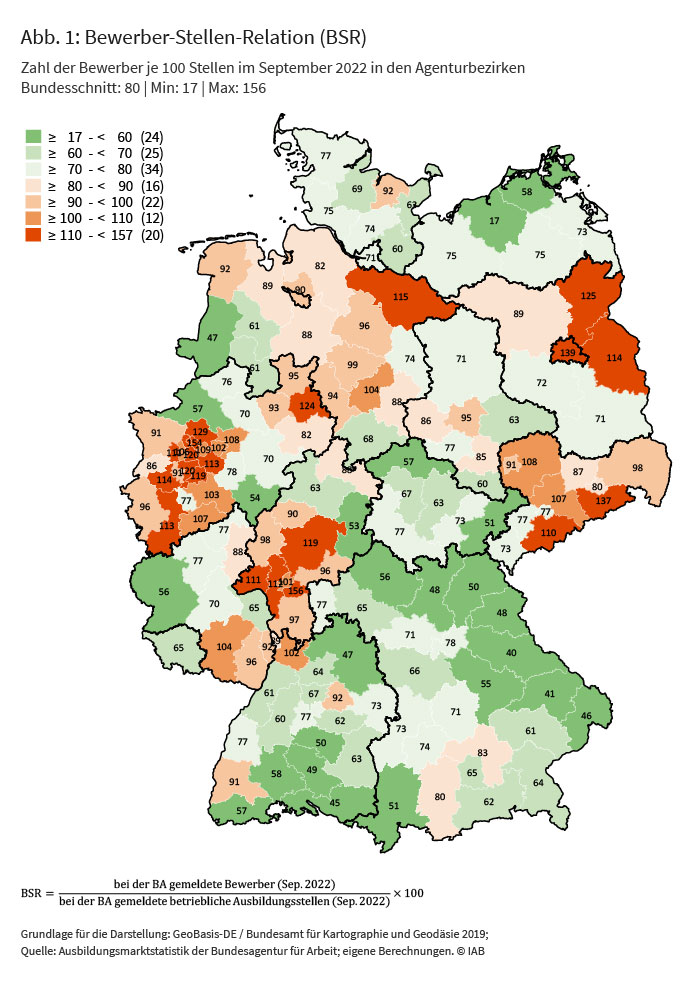

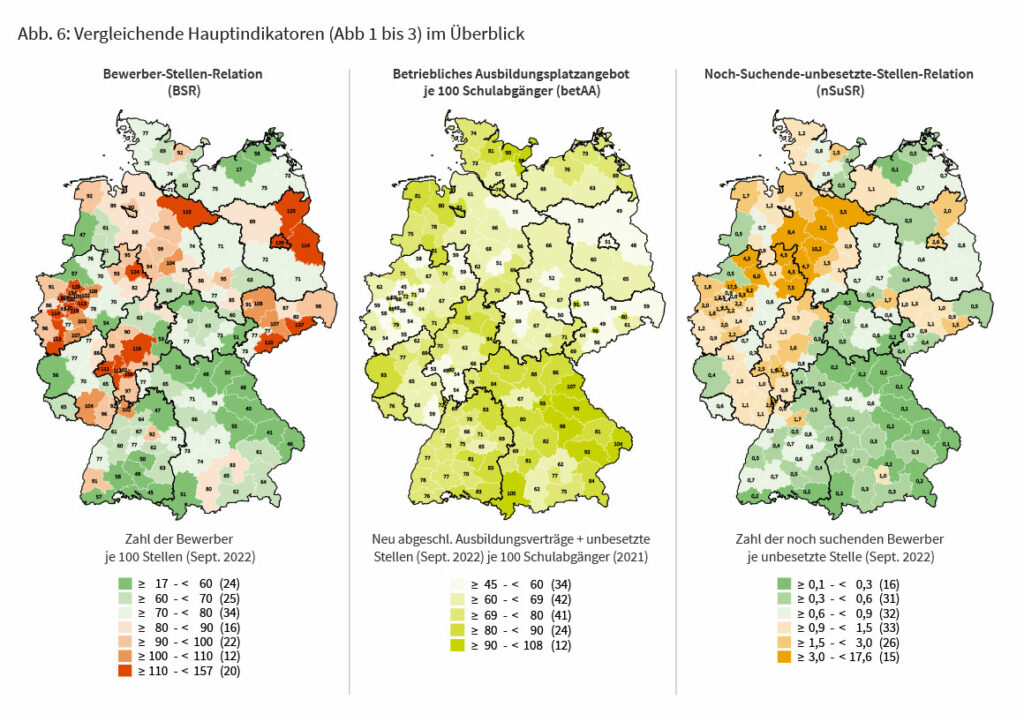

2.1.1. Bewerber-Stellen-Relation (BSR)

Die Kennziffer stellt das Verhältnis der gemeldeten Bewerberinnen zu den gemeldeten betrieblichen Ausbildungsstellen dar, für die die BA einen Dienstleistungsauftrag hat (amtliche Bewerberinnen-/Stellenzahlen), vgl. Abbildung 1. Im September 2022 kommen im Bundesdurchschnitt 80 Bewerberinnen auf 100 betriebliche Stellen. Den Bewerberinnen stehen damit deutlich mehr betriebliche Stellen zur Verfügung als es rechnerisch erforderlich wäre. Abbildung 1 zeigt aber auch zahlreiche Agenturbezirke, in denen die BSR-Werte bei über 100 liegen. In diesen Fällen liegt ein Bewerberüberhang vor – rechnerisch gibt es also zu wenige Stellen für die gemeldeten Bewerberinnen. In 20 Regionen ist dieser Überhang mit 110 oder mehr Bewerberinnen auf 100 Stellen besonders ausgeprägt.

Die Bewerber-Stellen-Relation bildet den Ausbildungsmarkt allerdings nur unvollständig ab, da nicht alle Bewerberinnen und auch nicht alle Betriebe bei der Suche die Hilfe der BA in Anspruch nehmen. Die Beteiligung der Beratungs- und Vermittlungsdienste schwankt dabei sowohl zeitlich als auch regional. Im Kontext der Pandemiejahre ist die Einschaltung vor allem auf Seiten der Bewerberinnen merklich zurückgegangen.

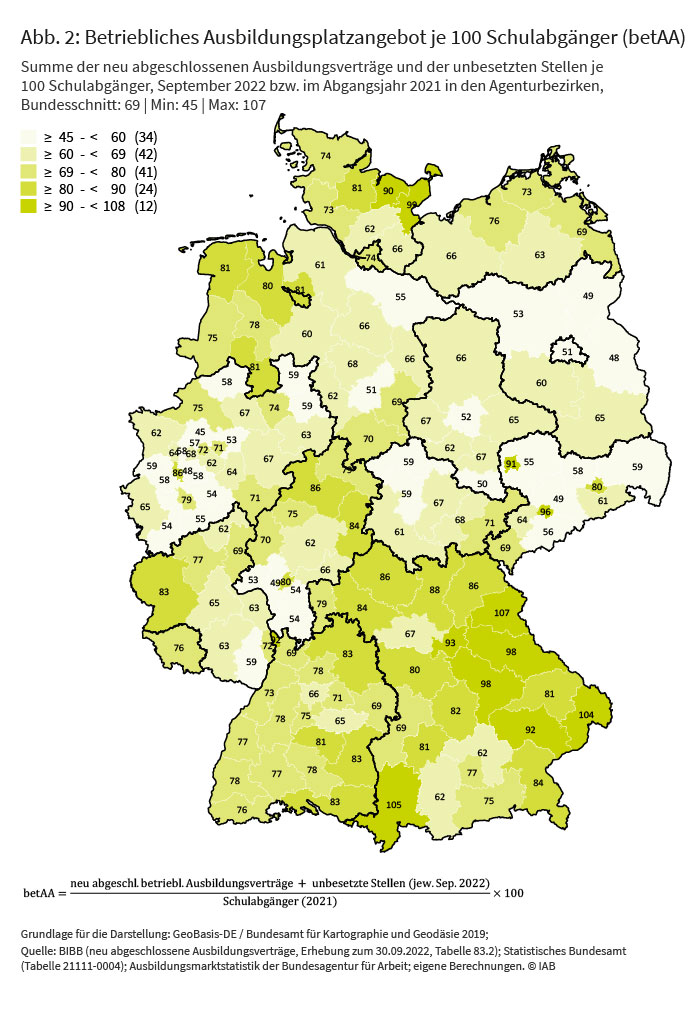

![]() 2.1.2. Betriebliches Ausbildungsangebot je Schulabgänger (betAA)

2.1.2. Betriebliches Ausbildungsangebot je Schulabgänger (betAA)

Dieser Indikator (vgl. Abbildung 2) unterscheidet sich von der BSR in zweierlei Hinsicht. Einerseits bildet er das betriebliche Lehrstellenangebot vollständiger ab als die bei der BA gemeldeten Ausbildungsstellen, weil er statt der gemeldeten Stellen die neu abgeschlossenen betrieblichen Ausbildungsverträge, ergänzt um die unbesetzten Stellen, betrachtet. Zum anderen wird diese Zahl ins Verhältnis zu allen Schulabgänger*innen in der Region gesetzt und nicht nur zu den registrierten Bewerber*innen. Der Indikator entspricht damit einer regionalen Ausbildungsplatzversorgung in Bezug auf die Schulabgänger*innen vor Ort.

Die Höhe des Indikators kann allerdings nicht nur von der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe abhängen, sondern auch mit dem Angebot von vollzeitschulischen Ausbildungen und Studiengängen vor Ort variieren. Niedrige Werte können daher auch mit einer geringeren Lehrstellenachfrage aufgrund von alternativen Berufsbildungsangeboten zusammenhängen.

Der Indikator setzt die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge und die unbesetzten Stellen zum September 2022 ins Verhältnis zu Schulabgängerzahlen des Vorjahres (2021). Neuere Schulabgängerzahlen liegen derzeit noch nicht vor. Für die Bildung des Indikators ist dies aber unproblematisch, da die Aufnahme einer Ausbildung vielfach ohnehin nicht direkt im Abschluss an die Schulzeit erfolgt. So lag das Durchschnittsalter der Auszubildenden mit neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag im Jahr 2020 bei knapp 20 Jahren (Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2022, Tabelle A5.8-1, S. 159.).

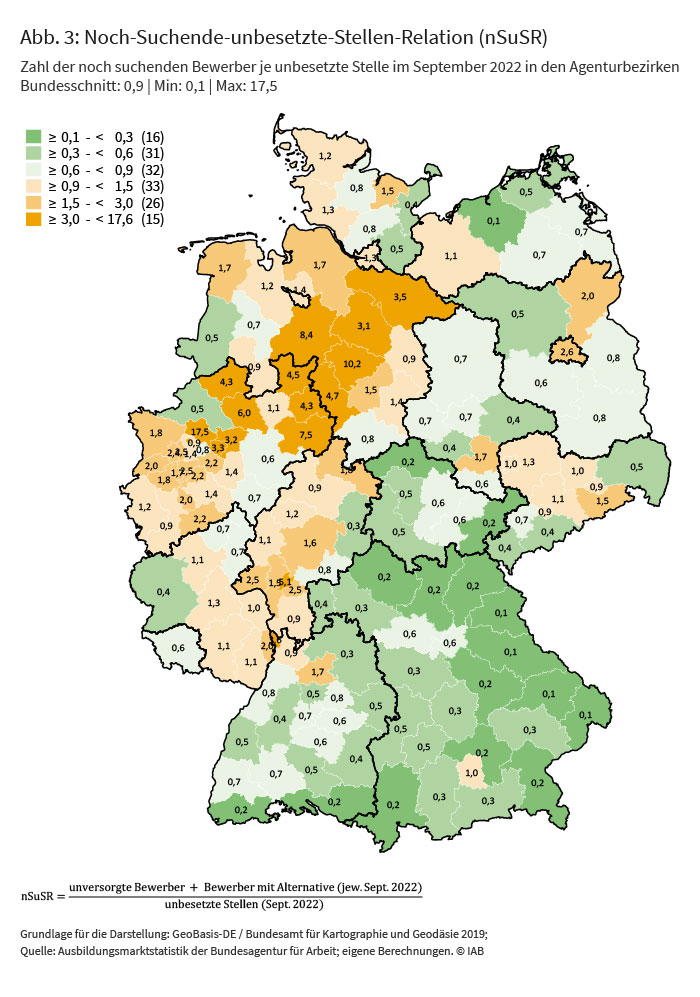

2.1.3. Noch-Suchende-unbesetzte-Stellen-Relation (nSuSR)

Der Indikator misst das Verhältnis der noch suchenden Bewerber*innen (Summe der unversorgten Bewerber*innen und der Bewerber*innen mit Alternative zum 30.09.) zu den unbesetzten Stellen zum 30. September 2022 (vgl. Abbildung 3). Damit erhält man eine Kennziffer, wie viele noch suchende Bewerber*innen rechnerisch auf eine unbesetzte Stelle kommen. Diese Kennziffer ist damit für das Nachvermittlungsquartal von Interesse, um ggf. weitere Matchingprozesse zu initiieren. Dies kann insbesondere in Regionen gelingen, in denen viele unbesetzte Stellen wenigen noch suchenden Bewerbern gegenüberstehen. Im Bundesschnitt kommen auf eine unbesetzte Stelle 0,9 noch suchende Bewerber. Liegt der regionale Wert deutlich über dem Durchschnitt, ist dies eher ein Hinweis auf eine Unterversorgung mit Lehrstellen. Ist er hingegen unterdurchschnittlich, stehen den noch suchenden Bewerbern hingegen eine deutlich größere Anzahl von unbesetzten Stellen gegenüber.

Bei den Elementen dieses Indikators handelt es sich um die erfolglose Nachfrage sowie das unbesetzte betriebliche Stellenangebot. Damit ist die Kennziffer zugleich auch Ausdruck des Mismatches am Ausbildungsmarkt. Zur Beurteilung des Indikators sind daher auch die dahinterstehenden absoluten Größen der noch suchenden Bewerber und unbesetzten Stellen zu berücksichtigten, weil es einen Unterschied macht, wenn 50 noch suchende Bewerber 50 unbesetzten Stellen gegenüberstehen oder wenn es 1.000 zu 1.000 sind.

2.2. Ergänzende Indikatoren

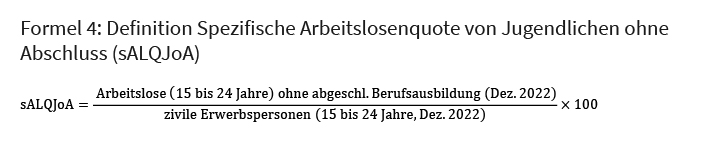

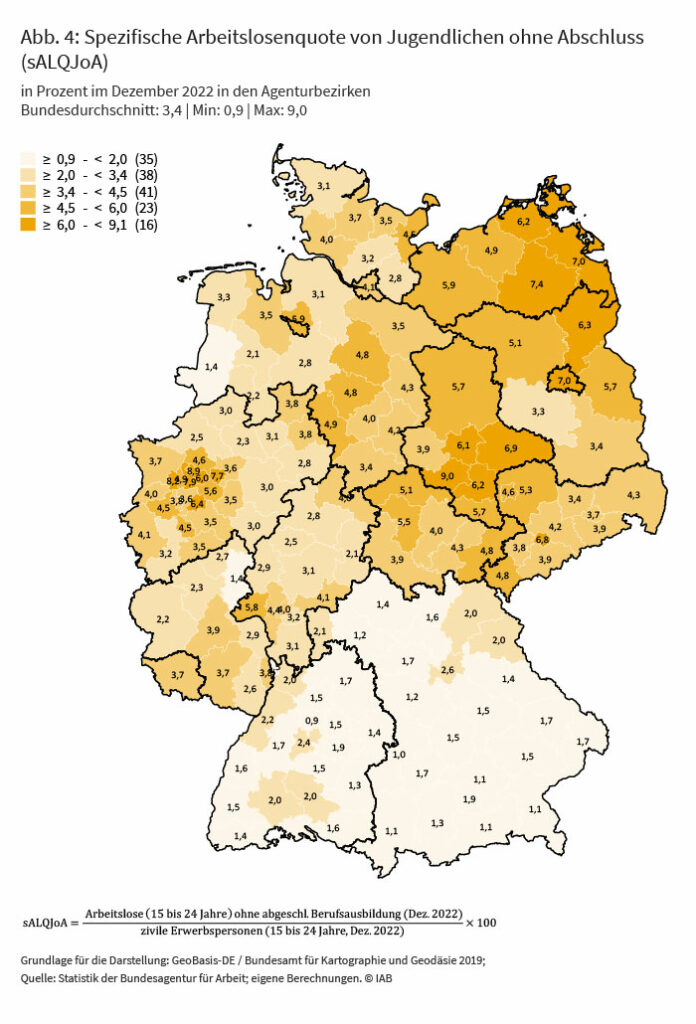

2.2.1. Spezifische Arbeitslosenquote von Jugendlichen ohne Abschluss (sALQJoA)

Die Quote misst das Ausmaß von arbeitslosen Jugendlichen (15 bis 24 Jahre) ohne abgeschlossene Berufsausbildung (vgl. Abbildung 4) in Bezug auf die zivilen Erwerbspersonen zwischen 15 und 24 Jahre. Dieser Personenkreis hat bisher also noch keine Ausbildung abgeschlossen, geht aktuell aber auch keiner Ausbildung nach und ist nicht beschäftigt. Die beobachtete Arbeitslosigkeit dieser Jugendlichen dürfte dabei überwiegend auf Probleme zurückzuführen sein, die beim Übergang in das Ausbildungssystem entstanden sind. Der Indikator gibt damit einerseits einen Hinweis auf regionale Fehlentwicklungen (der jüngeren Vergangenheit). Auch wenn mit § 81 Abs. 2 SGB III bereits ein arbeitsmarktpolitisches Instrument für das Nachholen von fehlenden Berufsabschlüssen besteht, bildet die Kennziffer das Potenzial an Jugendlichen ab, die ggf. nachträglich noch für eine Ausbildung motiviert werden können.

Unsicher sind dabei allerdings die tatsächlichen Ausbildungsabsichten und die Ausbildungsreife dieser arbeitslos gemeldeten Jugendlichen. Zu diesem Personenkreis dürften auch viele Geflüchtete zählen, bei denen unter Umständen fehlende Sprachkenntnisse oder eine unsichere Bleibeperspektive die Aufnahme einer Ausbildung erschweren.

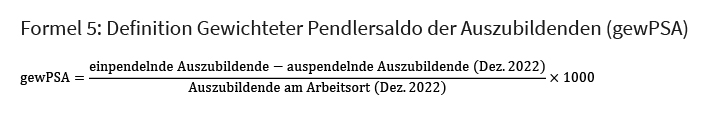

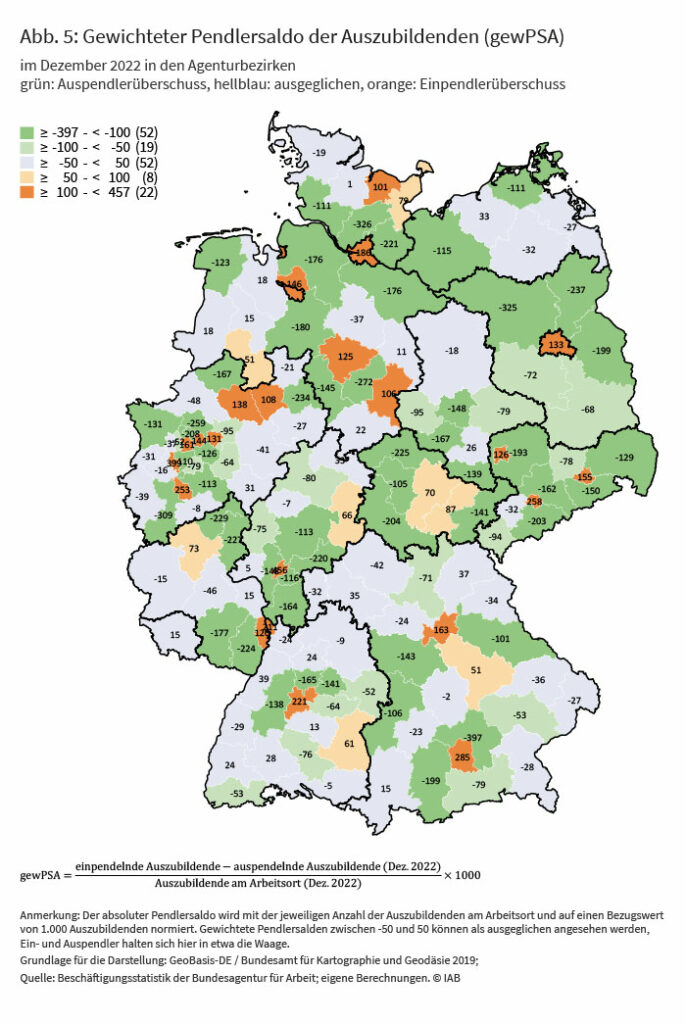

2.2.2. Gewichteter Pendlersaldo der Auszubildenden (gewPSA)

Dieser Indikator gibt einen Überblick über den Umfang des Mobilitätsverhaltens von Auszubildenden zwischen den Agenturbezirken. Im Wesentlichen werden hier Ein- und Auspendlerregionen unterschieden sowie solche mit ausgeglichenem Pendlersaldo (vgl. Abbildung 5). Einpendlerregionen versorgen dabei nicht nur die Jugendlichen vor Ort mit Ausbildungsstellen, sondern zusätzlich die einpendelnden Jugendlichen aus umliegenden und auch weiter entfernten Regionen. Umgekehrt werden die Ausbildungsmärkte von Auspendlerregionen entsprechend entlastet. Gerade die Metropolen übernehmen mit ihrem hohen und beruflich diverseren Ausbildungsangebot eine überregionale Ausbildungsversorgung. Je nachdem wie stark diese Versorgungsfunktion ist, kann durch die Mobilität z. B. ein niedrigeres Ausbildungsangebot im Umland möglicherweise bereits ausgeglichen werden. Zugleich stehen aber die Jugendlichen aus den Metropolen in Konkurrenz zu Lehrstellenbewerber*innen aus dem Umland und gehen ggf. leer aus, wenn sie etwa in Bezug auf ihre Schulleistungen und sozialen Kompetenzen nicht mithalten können. In Auspendlerregionen besteht dagegen zudem die Gefahr, dass Betriebe vor Ort größere Stellenbesetzungsprobleme haben, wenn die Jugendlichen sich in größerem Umfang für eine (ggf. attraktivere) Ausbildung in den Metropolen entscheiden. Prinzipiell wäre daher eine Ausbildung in der Wohnortregion sehr vorteilhaft, auch weil die Mobilitätskosten im Verhältnis zur Ausbildungsvergütung relativ hoch ausfallen dürften.

Beispiel Agentur München: München weist im Agenturvergleich einen hohen positiven gewichteten Pendlersaldo auf (+285). Die angrenzenden Agenturen Weilheim und Freising verzeichnen eine im Bayern-Vergleich ungünstigere Bewerber-Stellen-Relation und ein niedrigeres betriebliches Stellenangebot je 100 Schulabgänger*innen. Die spezifische Jugendarbeitslosigkeit (ohne Berufsabschluss) ist in den beiden Auspendlerregionen jedoch unauffällig. Dies legt nahe, dass die ungünstigere Versorgung mit Ausbildungsstellen in den Agenturbezirken Weilheim und Freising durch das überregionale Ausbildungsangebot von München ausgeglichen werden kann. Zugleich stehen den noch suchenden Bewerbern in den beiden Umlandregionen zahlreiche noch unbesetzte Ausbildungsstellen zur Verfügung, was auf größere Besetzungsprobleme der Betriebe vor Ort hinweist.

Der Pendlersaldo der Auszubildenden wird über die Grenzen der Agenturbezirke ermittelt. Zur Vergleichbarkeit unterschiedlich großer Agenturen erfolgt eine Gewichtung mit der Zahl der Auszubildenden am Arbeitsort.

Der absolute Pendlersaldo wird dabei mit der jeweiligen Anzahl der Auszubildenden am Arbeitsort und auf einen Bezugswert von 1.000 Auszubildenden normiert. Gewichtete Pendlersalden zwischen -50 und 50 können als ausgeglichen angesehen werden, Ein- und Auspendler halten sich hier in etwa die Waage.

3. Gesamtschau der ausgewählten Indikatoren

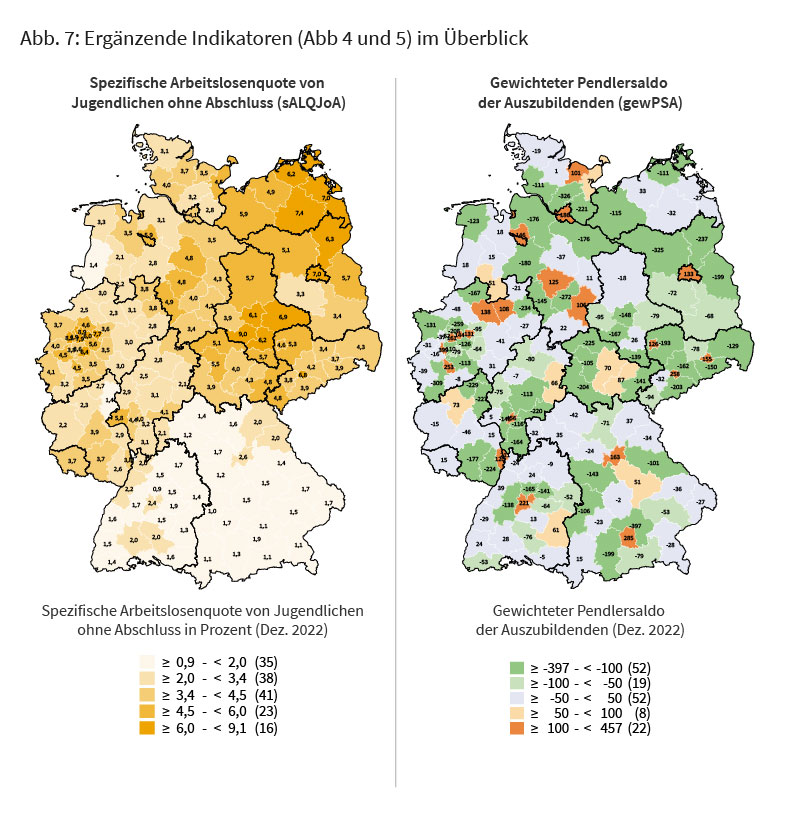

Im Ergebnis zeigen sich für die hier ausgewählten Indikatoren relativ ähnliche regionale Muster (Abbildung 6). Als Schnittmenge ergeben sich insbesondere Regionen in Berlin, Brandenburg und Sachsen sowie in Nordrhein-Westfalen und Teilen Niedersachsens und Hessens als solche mit vergleichsweise höheren Herausforderungen im Hinblick auf die Versorgung der gemeldeten Bewerber mit Ausbildungsstellen.

Legt man darüber hinaus einen erweiterten Fokus auf die jungen Menschen, die als Arbeitslose ohne Berufsabschluss gemeldet sind, geraten auch weite Teile Niedersachsens sowie Mecklenburg-Vorpommerns und Sachsen-Anhalts in den Blick, weil hier die spezifischen Arbeitslosenquoten von jungen Menschen ohne Berufsabschluss zum Teil deutlich überdurchschnittlich ausfallen. Hier käme vor Ort ggf. die Aufgabe hinzu, diesen Personenkreis für eine duale Berufsbildung bzw. für das Nachholen eines Berufsabschlusses zu motivieren (§ 81, Abs. 2, SGB III).

Mit Blick auf die Pendlerverflechtungen der Auszubildenden geht es insbesondere um die Frage, inwieweit die Mobilität regionale Unterschiede in der Ausbildungsplatzversorgung bereits ausgleichen kann bzw. ob und welche Probleme dadurch möglicherweise entstehen (z. B. viele unversorgte Bewerber in Großstädten, weil Ausbildungsstellen in großem Umfang an Bewerber aus dem Umland vergeben werden).

Da die vorgelegten statistischen Indikatoren die Lage zwar regional gut vergleichbar darstellen, aber dennoch nur lückenhaft beschreiben können, kann eine finale Festlegung der ggf. in eine Förderung einzubeziehenden Regionen nur gemeinsam mit den Regionaldirektionen, den Jugendberufsagenturen bzw. den Agenturen und Jobcentern sowie den Partner*innen vor Ort erfolgen. Des Weiteren sollten regionale Landesprogramme mit ähnlicher Intention berücksichtigt werden.

4. Anhang

Tabelle: Indikatorenübersicht nach Agenturbezirken

| Agenturbezirke | Bewerber- Stellen- Relation (BSR) Sep. 2022 | Betriebliches Ausbildungsplatz-angebot je 100 Schulabgänger (betAA) 2022/2021 | Noch-Suchende-unbesetzte-Stellen-Relation (nSuSR) Sep. 2022 | Spezifische Arbeitslosen-quote von Jugendlichen ohne Abschluss (sALQJoA) Dez. 2022 | Gewichteter Pendlersaldo der Auszubildenden (gewPSA) Dez. 2022 |

| Gesamt | 80 | 69 | 0,9 | 3,4 | – |

| 030 AA Greifswald | 73 | 69 | 0,7 | 7,0 | -27 |

| 031 AA Neubrandenburg | 75 | 63 | 0,7 | 7,4 | -32 |

| 032 AA Rostock | 17 | 76 | 0,1 | 4,9 | 33 |

| 033 AA Schwerin | 75 | 66 | 1,1 | 5,9 | -115 |

| 034 AA Stralsund | 58 | 73 | 0,5 | 6,2 | -111 |

| 035 AA Cottbus | 71 | 65 | 0,8 | 3,4 | -68 |

| 036 AA Eberswalde | 125 | 49 | 2,0 | 6,3 | -237 |

| 037 AA Frankfurt (Oder) | 114 | 48 | 0,8 | 5,7 | -199 |

| 038 AA Neuruppin | 89 | 53 | 0,5 | 5,1 | -325 |

| 039 AA Potsdam | 72 | 60 | 0,6 | 3,3 | -72 |

| 041 AA Bernburg | 95 | 52 | 0,7 | 6,1 | -148 |

| 042 AA Dessau-Roßlau – Wittenberg | 63 | 65 | 0,4 | 6,9 | -79 |

| 043 AA Halberstadt | 86 | 67 | 0,7 | 3,9 | -95 |

| 044 AA Halle | 85 | 67 | 1,7 | 6,2 | 26 |

| 045 AA Sachsen-Anhalt Nord | 71 | 66 | 0,7 | 5,7 | -18 |

| 046 AA Weißenfels | 60 | 50 | 0,6 | 5,7 | -139 |

| 047 AA Sangerhausen | 77 | 62 | 0,4 | 9,0 | -167 |

| 071 AA Annaberg-Buchholz | 110 | 56 | 0,4 | 3,9 | -203 |

| 072 AA Bautzen | 98 | 59 | 0,5 | 4,3 | -129 |

| 073 AA Chemnitz | 77 | 96 | 0,9 | 6,8 | 258 |

| 074 AA Dresden | 80 | 80 | 0,9 | 3,7 | 155 |

| 075 AA Leipzig | 91 | 91 | 1,0 | 4,6 | 126 |

| 076 AA Oschatz | 108 | 55 | 1,3 | 5,3 | -193 |

| 077 AA Pirna | 137 | 61 | 1,5 | 3,9 | -150 |

| 078 AA Plauen | 73 | 69 | 0,4 | 4,8 | -94 |

| 079 AA Riesa | 87 | 58 | 1,0 | 3,4 | -78 |

| 080 AA Freiberg | 107 | 49 | 1,1 | 4,2 | -162 |

| 092 AA Zwickau | 77 | 64 | 0,7 | 3,8 | -32 |

| 093 AA Erfurt | 63 | 67 | 0,6 | 4,0 | 70 |

| 094 AA Altenburg – Gera | 51 | 71 | 0,2 | 4,8 | -141 |

| 095 AA Gotha | 67 | 59 | 0,5 | 5,5 | -105 |

| 096 AA Jena | 73 | 68 | 0,6 | 4,3 | 87 |

| 097 AA Nordhausen | 57 | 59 | 0,2 | 5,1 | -225 |

| 098 AA Suhl | 77 | 61 | 0,5 | 3,9 | -204 |

| 111 AA Bad Oldesloe | 60 | 66 | 0,5 | 2,8 | -221 |

| 115 AA Elmshorn | 74 | 62 | 0,8 | 3,2 | -326 |

| 119 AA Flensburg | 77 | 74 | 1,2 | 3,1 | -19 |

| 123 AA Hamburg | 71 | 74 | 1,3 | 4,1 | 186 |

| 127 AA Heide | 75 | 73 | 1,3 | 4,0 | -111 |

| 131 AA Kiel | 92 | 90 | 1,5 | 3,5 | 101 |

| 135 AA Lübeck | 63 | 99 | 0,4 | 4,5 | 79 |

| 139 AA Neumünster | 69 | 81 | 0,8 | 3,7 | 1 |

| 211 AA Braunschweig – Goslar | 88 | 69 | 1,4 | 4,2 | 106 |

| 214 AA Bremen – Bremerhaven | 90 | 81 | 1,4 | 5,9 | 146 |

| 221 AA Celle | 96 | 66 | 3,1 | 4,8 | -37 |

| 224 AA Emden – Leer | 92 | 81 | 1,7 | 3,3 | -123 |

| 231 AA Göttingen | 68 | 70 | 0,8 | 3,4 | 22 |

| 234 AA Hameln | 94 | 62 | 4,7 | 4,9 | -145 |

| 237 AA Hannover | 99 | 68 | 10,2 | 4,8 | 125 |

| 241 AA Helmstedt | 74 | 66 | 0,9 | 4,3 | 11 |

| 244 AA Hildesheim | 104 | 51 | 1,5 | 4,0 | -272 |

| 251 AA Lüneburg – Uelzen | 115 | 55 | 3,5 | 3,5 | -176 |

| 257 AA Nordhorn | 47 | 75 | 0,5 | 1,4 | 18 |

| 261 AA Oldenburg – Wilhelmshaven | 89 | 80 | 1,2 | 3,5 | 18 |

| 264 AA Osnabrück | 61 | 81 | 0,9 | 2,2 | 51 |

| 267 AA Stade | 82 | 61 | 1,7 | 3,1 | -176 |

| 274 AA Vechta | 61 | 78 | 0,7 | 2,1 | 15 |

| 277 AA Nienburg – Verden | 88 | 60 | 8,4 | 2,8 | -180 |

| 311 AA Aachen – Düren | 96 | 65 | 1,2 | 4,1 | -39 |

| 315 AA Bergisch Gladbach | 103 | 54 | 1,4 | 3,5 | -113 |

| 317 AA Bielefeld | 93 | 74 | 1,1 | 3,1 | 108 |

| 321 AA Bochum | 109 | 72 | 0,8 | 6,0 | 144 |

| 323 AA Bonn | 107 | 55 | 2,2 | 3,5 | -8 |

| 325 AA Brühl | 113 | 54 | 0,9 | 3,2 | -309 |

| 327 AA Coesfeld | 57 | 75 | 0,5 | 2,5 | -48 |

| 331 AA Detmold | 124 | 59 | 4,3 | 3,8 | -234 |

| 333 AA Dortmund | 102 | 71 | 3,3 | 7,7 | 131 |

| 337 AA Düsseldorf | 91 | 86 | 1,7 | 3,8 | 399 |

| 341 AA Duisburg | 111 | 64 | 2,4 | 8,2 | -37 |

| 343 AA Essen | 120 | 68 | 1,4 | 7,9 | 161 |

| 345 AA Gelsenkirchen | 154 | 57 | 0,9 | 8,9 | -208 |

| 347 AA Hagen | 113 | 62 | 2,2 | 5,6 | -126 |

| 351 AA Hamm | 108 | 53 | 3,2 | 3,6 | -95 |

| 353 AA Herford | 95 | 59 | 4,5 | 3,8 | -21 |

| 355 AA Iserlohn | 78 | 64 | 1,4 | 3,5 | -64 |

| 357 AA Köln | 77 | 79 | 2,0 | 4,5 | 253 |

| 361 AA Krefeld | 86 | 59 | 2,0 | 4,0 | -31 |

| 364 AA Mettmann | 120 | 48 | 2,5 | 3,6 | -110 |

| 365 AA Mönchengladbach | 114 | 58 | 1,8 | 4,5 | -16 |

| 367 AA Ahlen – Münster | 70 | 67 | 6,0 | 2,3 | 138 |

| 371 AA Oberhausen | 106 | 58 | 2,5 | 4,9 | -52 |

| 373 AA Paderborn | 82 | 63 | 7,5 | 2,8 | -27 |

| 375 AA Recklinghausen | 129 | 45 | 17,5 | 4,6 | -259 |

| 377 AA Rheine | 76 | 58 | 4,3 | 3,0 | -167 |

| 381 AA Siegen | 54 | 71 | 0,7 | 3,0 | 31 |

| 383 AA Meschede – Soest | 70 | 67 | 0,6 | 3,0 | -41 |

| 387 AA Wesel | 91 | 62 | 1,8 | 3,7 | -131 |

| 391 AA Solingen – Wuppertal | 119 | 58 | 2,2 | 6,4 | -79 |

| 411 AA Bad Hersfeld – Fulda | 53 | 84 | 0,3 | 2,1 | 66 |

| 415 AA Darmstadt | 97 | 54 | 0,9 | 3,1 | -164 |

| 419 AA Frankfurt | 101 | 80 | 5,1 | 4,0 | 456 |

| 427 AA Gießen | 119 | 62 | 1,6 | 3,1 | -113 |

| 431 AA Hanau | 96 | 66 | 0,8 | 4,1 | -220 |

| 433 AA Bad Homburg | 112 | 49 | 1,5 | 4,4 | -148 |

| 435 AA Kassel | 88 | 79 | 1,8 | 4,0 | 33 |

| 439 AA Korbach | 63 | 86 | 0,9 | 2,8 | -80 |

| 443 AA Limburg – Wetzlar | 98 | 70 | 1,1 | 2,9 | -75 |

| 447 AA Marburg | 90 | 75 | 1,2 | 2,5 | -7 |

| 451 AA Offenbach | 156 | 54 | 2,5 | 3,2 | -116 |

| 459 AA Wiesbaden | 111 | 53 | 2,5 | 5,8 | 5 |

| 511 AA Bad Kreuznach | 70 | 65 | 1,3 | 3,9 | -46 |

| 515 AA Kaiserslautern – Pirmasens | 104 | 63 | 1,1 | 3,7 | -177 |

| 519 AA Koblenz – Mayen | 77 | 77 | 1,1 | 2,3 | 73 |

| 523 AA Ludwigshafen | 92 | 72 | 2,0 | 3,8 | 120 |

| 527 AA Mainz | 65 | 63 | 1,0 | 2,9 | 15 |

| 535 AA Montabaur | 88 | 69 | 0,7 | 1,4 | -227 |

| 543 AA Landau | 96 | 59 | 1,1 | 2,6 | -224 |

| 547 AA Neuwied | 77 | 62 | 0,7 | 2,7 | -229 |

| 555 AA Saarland | 65 | 76 | 0,6 | 3,7 | 15 |

| 563 AA Trier | 56 | 83 | 0,4 | 2,2 | -15 |

| 611 AA Aalen | 73 | 69 | 0,5 | 1,4 | -52 |

| 614 AA Balingen | 49 | 78 | 0,5 | 2,0 | -76 |

| 617 AA Freiburg | 91 | 78 | 0,7 | 1,5 | 24 |

| 621 AA Göppingen | 62 | 65 | 0,6 | 1,9 | -64 |

| 624 AA Heidelberg | 102 | 69 | 0,9 | 2,0 | -24 |

| 627 AA Heilbronn | 64 | 78 | 1,7 | 1,5 | 24 |

| 631 AA Karlsruhe – Rastatt | 61 | 73 | 0,8 | 2,2 | 39 |

| 634 AA Konstanz – Ravensburg | 45 | 83 | 0,2 | 1,6 | -5 |

| 637 AA Lörrach | 57 | 76 | 0,2 | 1,4 | -53 |

| 641 AA Ludwigsburg | 67 | 66 | 0,5 | 0,9 | -165 |

| 644 AA Mannheim | 89 | 92 | 3,6 | 1,5 | 211 |

| 647 AA Nagold – Pforzheim | 60 | 78 | 0,4 | 1,7 | -138 |

| 651 AA Offenburg | 77 | 77 | 0,5 | 1,6 | -29 |

| 664 AA Reutlingen | 50 | 81 | 0,6 | 1,5 | 13 |

| 671 AA Waiblingen | 92 | 71 | 0,8 | 1,5 | -141 |

| 674 AA Schwäbisch Hall – Tauberbischofsheim | 47 | 83 | 0,3 | 1,7 | -9 |

| 677 AA Stuttgart | 77 | 75 | 0,7 | 2,4 | 221 |

| 684 AA Ulm | 63 | 83 | 0,4 | 1,3 | 61 |

| 687 AA Rottweil – Villingen-Schwenningen | 58 | 77 | 0,7 | 2,0 | 28 |

| 711 AA Ansbach – Weißenburg | 66 | 80 | 0,3 | 1,2 | -143 |

| 715 AA Aschaffenburg | 77 | 79 | 0,4 | 2,1 | -32 |

| 723 AA Bayreuth – Hof | 50 | 86 | 0,2 | 2,0 | 37 |

| 727 AA Bamberg – Coburg | 48 | 88 | 0,2 | 1,6 | -71 |

| 729 AA Fürth | 71 | 67 | 0,6 | 1,7 | -24 |

| 735 AA Nürnberg | 78 | 93 | 0,6 | 2,6 | 163 |

| 739 AA Regensburg | 55 | 98 | 0,2 | 1,5 | 51 |

| 743 AA Schwandorf | 40 | 98 | 0,1 | 1,4 | -101 |

| 747 AA Schweinfurt | 56 | 86 | 0,2 | 1,4 | -42 |

| 751 AA Weiden | 48 | 107 | 0,1 | 2,0 | -34 |

| 759 AA Würzburg | 65 | 84 | 0,3 | 1,2 | 35 |

| 811 AA Augsburg | 74 | 81 | 0,5 | 1,7 | -23 |

| 815 AA Deggendorf | 41 | 81 | 0,1 | 1,7 | -36 |

| 819 AA Donauwörth | 73 | 69 | 0,5 | 1,0 | -106 |

| 823 AA Freising | 83 | 62 | 0,2 | 1,1 | -397 |

| 827 AA Ingolstadt | 71 | 82 | 0,3 | 1,5 | -2 |

| 831 AA Kempten – Memmingen | 51 | 105 | 0,2 | 1,1 | 15 |

| 835 AA Landshut – Pfarrkirchen | 61 | 92 | 0,3 | 1,5 | -53 |

| 843 AA München | 65 | 77 | 1,0 | 1,9 | 285 |

| 847 AA Passau | 46 | 104 | 0,1 | 1,7 | -27 |

| 855 AA Rosenheim | 62 | 75 | 0,3 | 1,1 | -79 |

| 859 AA Traunstein | 64 | 84 | 0,2 | 1,1 | -28 |

| 863 AA Weilheim | 80 | 62 | 0,3 | 1,3 | -199 |

| 901 Berlin | 139 | 51 | 2,6 | 7,0 | 133 |

Datenquelle

Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), eigene Berechnungen; Stand: 12. Juli 2023

Autoren

Ralf Beckmann (Bundesagentur für Arbeit)

Birgit Kwasniok (Bundesagentur für Arbeit)

Martin Lieneke (Bundesagentur für Arbeit)